Apakah kamu familiar dengan potongan kalimat “I’m happy to announce—”? Jika iya, mungkin karena kamu adalah bagian dari 26 juta pengguna LinkedIn di Indonesia (Scuderia, 2024). Tak seperti media digital lainnya yang didominasi konten hiburan, LinkedIn dirancang untuk menghubungkan pencari kerja dengan perekrut serta menawarkan peluang dan informasi yang membuatnya semakin populer di kalangan mahasiswa dan lulusan baru (Muhamad, 2023). Namun, penelitian terdahulu ternyata menunjukkan adanya kecenderungan munculnya dampak negatif dari penggunaan LinkedIn kepada pengguna, seperti tekanan emosional (Bilderback, 2025), stres, kecemasan, dan penurunan suasana hati (Jones dkk., 2016). Melihat hal tersebut, apakah LinkedIn serta merta hanya menjadi sumber perasaan negatif bagi para mahasiswa tingkat akhir?

Penelitian ini lahir dari minimnya kajian terkait LinkedIn melalui perspektif efek media yang bersumber dari bidang ilmu komunikasi. Untuk itu, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan utama yaitu bagaimana efek LinkedIn terhadap keyakinan, perilaku, dan perasaan terkait peluang karier pada diri mahasiswa tingkat akhir Universitas Indonesia?

Tiga konsep utama, yaitu efek media(Potter, 2012), manajemen kesan(Goffman, 1959), dan kecemasan(Clark & Beck, 2010 dalam Jabeen dkk., 2023) digunakan dalam penelitian ini. Dengan kerangka efek media, penelitian ini mengeksplorasi tiga dimensi efek media secara spesifik, yaitu kepercayaan, perilaku, dan perasaan. Sedangkan, dengan manajemen kesan, penelitian ini hendak menelusuri bagaimana pengguna LinkedIn melakukan presentasi diri dan bagaimana presentasi diri yang terdapat di LinkedIn berdampak pada pengguna. Dengan adanya efek media dan manajemen kesan tersebut, penelitian ini juga hendak melihat bagaimana konsep ini dapat berlaku di antara kelompok mahasiswa tingkat akhir yang menggunakan LinkedIn.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, digunakan metode kualitatif interpretatif untuk memahami makna pengalaman individu dalam konteks sosial tertentu. Narasumber dipilih melalui purposive sampling dengan kriteria: mahasiswa tingkat akhir Sarjana Universitas Indonesia, pengguna aktif LinkedIn, dan sedang mempersiapkan karier. Pada akhirnya, penelitian diikuti oleh total 10 narasumber dengan proses validasi data melalui triangulasi metode berupa diari, focus group discussion (FGD) atau diskusi kelompok terfokus, dan wawancara mendalam; triangulasi data berupa diari partisipan, transkrip diskusi kelompok terfokus, dan transkrip wawancara mendalam; triangulasi peneliti dengan data terverifikasi oleh 5 peneliti.

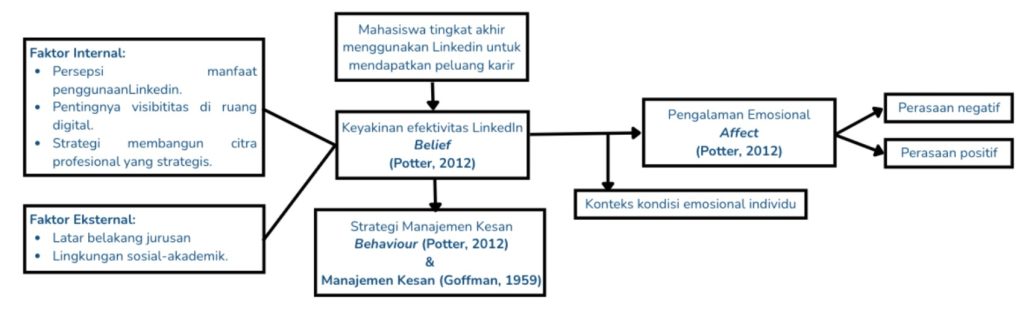

Sumber: Hasil olahan peneliti

Merujuk pada Gambar 1, penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa tingkat akhir memiliki kondisi prasyarat yang mendasari penggunaan LinkedIn, yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Kondisi ini berkontribusi pada keyakinan mahasiswa terhadap efektivitas LinkedIn sebagai sebuah platform. Keyakinan tersebut kemudian mendorong mereka untuk menerapkan strategi manajemen kesan di LinkedIn. Selain itu, penggunaan LinkedIn juga menciptakan pengalaman emosional yang turut dipengaruhi oleh konteks dan kondisi emosional individu. Hal ini menentukan apakah mahasiswa tingkat akhir merasakan pengalaman negatif atau positif ketika menggunakan LinkedIn.

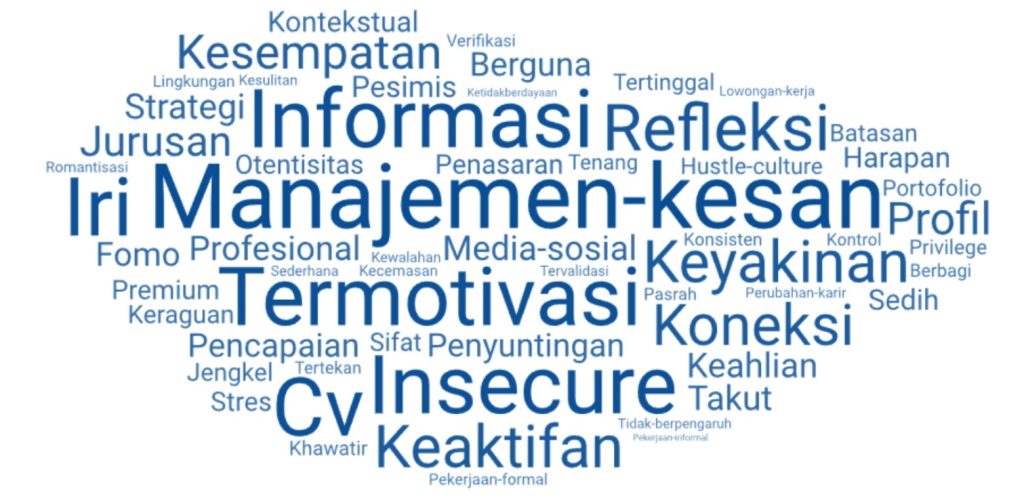

Sumber: Hasil olahan peneliti

Berdasarkan hasil temuan, Diagram 1 memperlihatkan bahwa kode dominan terkait pengaruh LinkedIn menjadi temuan utama dalam penelitian ini. Kode tersebut diperoleh dari catatan diari, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara, yang menggambarkan keyakinan terhadap penggunaan LinkedIn sebagai sarana peluang karir, kecenderungan untuk melakukan manajemen kesan agar tampil profesional, serta munculnya perasaan termotivasi sekaligus ketidakpercayaan diri dalam penggunaannya.

LinkedIn sebagai Pintu Peluang Karier

Hasil temuan menunjukkan bahwa LinkedIn diyakini berperan penting dalam menunjang karier mahasiswa tingkat akhir. Melalui platform ini, mereka dapat mengakses tips karier, kisah inspiratif, hingga lowongan pekerjaan. LinkedIn juga membantu membangun koneksi profesional melalui jalinan koneksi dengan para ahli di bidangnya.

GB (21 tahun, jurusan ilmu komunikasi) menyampaikan bahwa ia membagi sumber informasi di LinkedIn menjadi tiga kategori utama: pemimpin industri, teman sebaya, serta personalia perusahaan. Akses terhadap informasi ini mendorongnya untuk semakin serius mengembangkan bidang yang diminati.

Kesadaran akan pentingnya visibilitas digital juga memperkuat keyakinan mahasiswa terhadap efektivitas LinkedIn. Mereka yakin bahwa dengan membagikan pemikiran, menampilkan pencapaian, dan konsisten berinteraksi di platform ini dapat meningkatkan peluang untuk ditentukan sebagai kandidat kerja potensial. Temuan ini sejalan dengan Trang dkk. (2023) yang menegaskan bahwa kesan diri di ranah digital penting dalam membangun kesan positif bagi penyedia kerja.

Tak muncul secara tiba-tiba, keyakinan ini terbentuk secara bertahap melalui paparan berulang terhadap konten-konten bertemakan karier. Temuan ini menunjukkan aplikasi teori belief effect (Potter, 2012), yang menyatakan bahwa media berperan penting dalam membentuk realita sosial dan keyakinan individu. Dalam konteks LinkedIn, narasi kesuksesan profesional membentuk gambaran ideal tentang pencapaian karier. Secara fungsional, respon mahasiswa menunjukkan adanya proses penguatan (reinforcing), di mana keyakinan mereka terhadap LinkedIn semakin kuat karena mereka terpapar konten-konten yang serupa secara berulang.

Namun, efektivitas LinkedIn ini juga bergantung pada fase kehidupan dan kebutuhan pribadi pengguna. Mahasiswa cenderung aktif menggunakan LinkedIn ketika mencari magang atau pekerjaan karena platform ini dianggap mampu meningkatkan visibilitas dan membuka akses peluang profesional. Setelah melewati tahap tersebut, banyak di antara mereka yang mulai jarang mengakses LinkedIn.

“Iya jujur, aku rasa ini berlaku ke teman-teman aku yang lain juga. Kita bakal buka LinkedIn ketika kita butuh magang atau kita lagi gak ngapa-ngapain, tapi ketika kita udah dapat kerja, kita gak bakal buka.” (Narasumber M, wawancara, 5 Mei 2025, menit 4:05)

Namun, LinkedIn Tak Selalu Efektif

Latar belakang jurusan dan sosial-akademik turut mempengaruhi keyakinan terhadap efektivitas LinkedIn. Mahasiswa dari rumpun ilmu sosial menyampaikan bahwa LinkedIn belum sepenuhnya menyediakan informasi lowongan kerja yang relevan.

“Gua merasa lumayan susah uuntuk cari magang atau loker yg penelitian atau yang berkaitan dengan penulisan tapi juga ranahnya soshum sospol gitu isunya, dan tidak kalah penting, bayaranya sesuai.”(Narasumber M, diari, 20 April 2025).

Secara umum, mahasiswa dari rumpun ilmu sosial merasa lowongan pekerjaan yang ditawarkan di LinkedIn cenderung terbuka untuk mahasiswa dari sektor bisnis, manajemen, dan teknik.

“Biasanya kita kalau melihat linkedin itu, biasanya yang banyak kan korporat dan kadang yang ada biasanya lebih ke manajemen dulu lah atau yang dicari-cari itu bukan kita-kita”(Narasumber A, diskusi kelompok terfokus, 23 April, menit 16:39).

Seperti halnya yang diyakini mahasiswa rumpun ilmu sosial, G yang berasal dari Fakultas Ilmu Administrasi menyebutkan bahwa LinkedIn sangat efektif, bahkan telah menjadi norma sosial di lingkungannya.

“LinkedIn itu emang kalo buat jurusan aku, karena aku administrasi bisnis ngebantu banget” (Narasumber G, diskusi kelompok terfokus, 23 April, menit 27:39 – 31:30).

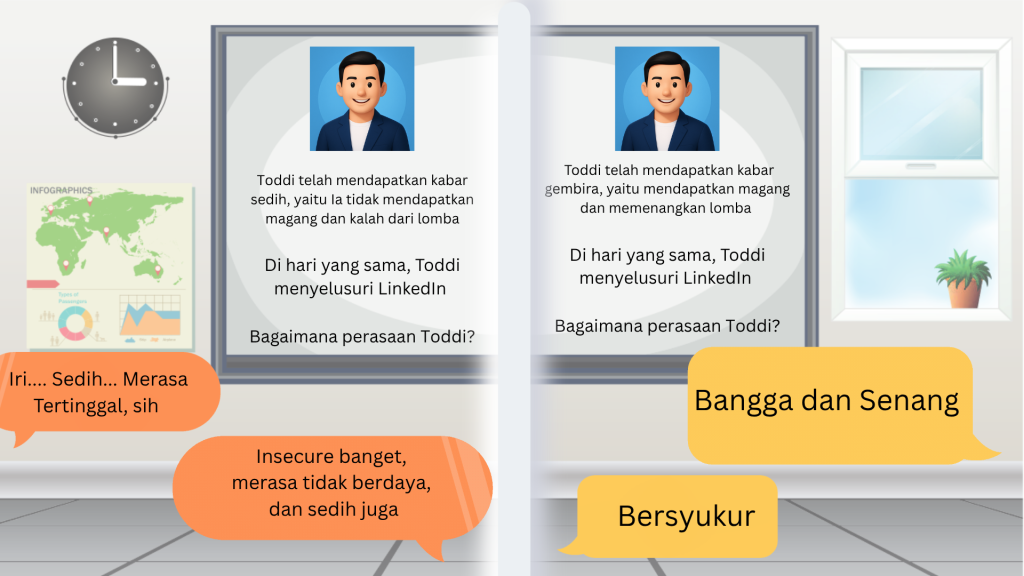

Gambar 2 menunjukkan situasi diskusi ketika diberikan studi kasus mengenai pengguna LinkedIn bernama Toddi. Para mahasiswa langsung menanyakan latar belakang jurusannya. Begitu mengetahui bahwa Toddi berasal dari Ilmu Komunikasi, mereka serempak menilai bahwa LinkedIn akan relevan baginya karena ketersediaan informasi seputar karir di bidang komunikasi yang berlimpah di platform tersebut. Keyakinan ini diperkuat FIK (22 tahun, Jurusan Teknik Industri), mahasiswa rumpun ilmu Sains dan Teknologi yang menyatakan LinkedIn sangat mendukung pengembangan karirnya. Banyak teman satu jurusannya yang dihubungi langsung oleh perekrut melalui LinkedIn. Berdasarkan temuan tersebut, keyakinan terhadap efektivitas LinkedIn dipengaruhi oleh sejauh mana informasi yang disediakan relevan dengan konteks dan kebutuhan masing-masing rumpun ilmu yang berbeda.

Mencari Perhatian Perekrut dengan Tampilan Profesional di LinkedIn

Sebagai platform profesional, LinkedIn mempengaruhi cara pengguna membentuk kesan diri. Pengguna didorong untuk menyusun profil dengan rapi, rutin berbagi wawasan, dan aktif menunjukkan keterlibatan di bidang tertentu demi membangun kesan profesional dan kredibel.

RY menganalogikan aktivitas di LinkedIn selayaknya pertunjukan. Di depan panggung (front stage), pengguna menampilkan diri seprofesional mungkin, sementara sisi personal yang lebih santai disimpan di balik layar (backstage). Ini selaras dengan teori dramaturgi (Goffman, 1959) yang melihat kehidupan sosial sebagai panggung tempat mengatur kesan.

Samar dkk. (2023) menyatakan desain platform LinkedIn mendorong pengguna untuk terus menampilkan pencapaian mereka agar dianggap relevan (Bilderback, 2025). Ini diperkuat dengan keyakinan mahasiswa bahwa kesan diri yang kuat dapat membuka lebih banyak peluang karier. Temuan ini memperlihatkan bagaimana keyakinan (beliefs) mempengaruhi sikap (attitudes) sehingga menguatkan argumen Potter (2012) bahwa keyakinan dapat mendorong terbentuknya sikap dan begitu pula sebaliknya.

Dalam konteks ini, para mahasiswa menilai bahwa keaktifan mereka di LinkedIn berdampak positif bagi pengembangan karier. Sikap positif ini kemudian diwujudkan dalam berbagai aksi nyata seperti memperbarui profil, mengunggah pencapaian, hingga aktif berinteraksi sosial dengan pengguna lainnya.

Lebih jauh lagi, pengalaman mereka menunjukkan bagaimana media, dalam hal ini LinkedIn, berperan dalam memperkuat kebiasaan sekaligus mendorong munculnya perilaku baru. Potter (2012) menjelaskan bahwa paparan terhadap aktivitas atau keberhasilan pengguna lain bisa memicu evaluasi internal, dalam konteks ini, dihasilkan tindakan strategis yang berulang untuk menampilkan versi terbaik dari diri mereka.

“Melihat profil dan unggahan orang lain di LinkedIn sangat mendorong saya untuk mulai memperbaiki profil pribadi dan mulai membagikan pencapaian saya sendiri.” (Narasumber G, diari, 23 April)

Kesan Profesional, Romantisasi atau Otentisitas?

Dalam membangun kesan profesional di LinkedIn, mahasiswa berusaha menampilkan versi terbaik dari diri mereka. Namun, dengan dorongan untuk tampil profesional, muncul pertanyaan reflektif: sejauh mana batas antara otentisitas dan romantisasi pencapaian?

Sebagian besar mahasiswa memandang bahwa representasi diri di LinkedIn dapat diterima selama narasi yang disusun masih relevan, masuk akal, dan tidak menyimpang dari fakta yang sebenarnya. Pengemasan cerita pencapaian secara profesional dianggap sah, selama tetap pada pengalaman nyata.

“Batasannya asal masih di scope yang sama. Nggak mungkin dia ngomong kayak gitu tapi nanti dia nulis memimpin team padahal enggak”(Narasumber RY, diskusi kelompok terfokus, 23 April 2025, menit 44:49-45:03).

Mereka juga menyadari bahwa semua kesan tersebut pada akhirnya akan diuji dalam situasi nyata seperti wawancara. Artinya, manajemen kesan memang memiliki potensi menciptakan kesan berlebihan, namun hal ini dipahami sebagai strategi yang wajar selama tetap beretika.

Pendekatan ini mencerminkan konsep oleh Potter (2012) yang menyatakan bahwa sikap seseorang dibentuk oleh keyakinan. Dalam konteks ini, keyakinan bahwa manajemen kesan dapat meningkatkan peluang karier akhirnya mempengaruhi sikap mereka untuk melakukan manajemen kesan. Oleh karena itu, mahasiswa cenderung merancang narasi pencapaian dengan bahasa formal dan sistematis untuk menunjukkan profesionalisme, namun tetap berupaya menjaga kejujuran serta rasionalitas dalam membentuk identitas diri di ruang digital.

Antara Iri dan Motivasi: Efek LinkedIn Bersifat Kontekstual

Hasil penelitian belum menemukan indikasi kuat bahwa LinkedIn berefek pada kecemasan pada mahasiswa tingkat akhir. Justru, perasaan seperti ketidakpercayaan diri, iri, dan tertinggal lebih mendominasi. Emosi-emosi ini muncul secara kontekstual, tergantung kondisi psikologis, suasana hati, dan cara pandang individu terhadap diri, lingkungan, dan perjalanan kariernya.

Beberapa narasumber mengungkapkan bahwa merasa tidak percaya diri ketika membandingkan profil LinkedIn mereka dengan pengguna lain yang dianggap lebih sukses. CHE (22 tahun, Jurusan Manajemen) bahkan menggambarkan profilnya seperti “serpihan debu,” sebuah gambaran yang menunjukkan rasa rendah diri (diari, 20 April 2025). G (22 tahun, Jurusan Ilmu Administrasi Niaga) juga mengaku iri ketika melihat teman atau kenalan dekat meraih pencapaian yang diidamkan. Hal ini sejalan dengan Bilderback (2025) yang menyatakan bahwa perbandingan diri, terutama dengan orang terdekat yang telah sukses dapat memicu perasaan negatif.

Meski demikian, rasa ketidakpercayaan diri yang muncul ini belum berkembang menjadi kecemasan seperti yang diuraikan oleh Barlow (2002) dan Beck dkk. (2005) (Jabeen dkk., 2023). Sebaliknya, emosi negatif ini bersifat fluktuatif dan dapat dikelola secara adaptif oleh sebagian pengguna. Contohnya, LRS (21 tahun, Ilmu Kesejahteraan Sosial) mengaku bahwa rasa ketidakpercayaan diri justru menjadi motivasi untuk memperbaiki profil LinkedIn dan aktif mencari peluang magang.

“Aku bukan tipe orang yang akan ngerasain emosi tersebut secara berlarut, justru dari rasa ketidakpercayaan diri tersebut, aku jadi termotivasi juga untuk benerin page LinkedIn, resume, cari info magang, dan melamar kalo ada kesempatan.”(Narasumber LRS, diari, 11 Mei 2025).

Sejalan dengan media effects (Potter, 2012), media dapat memicu reaksi emosional berupa triggering, yakni menimbulkan emosi yang sudah ada dalam diri pengguna. Efek ini sangat bergantung pada kondisi emosional pengguna saat mengakses media, sehingga saat moodsedang baik, LinkedIn dapat menjadi sumber semangat, tapi saat moodburuk, platform ini dapat terasa membebani.

Gambar 3 menunjukkan hasil diskusi kelompok terkait kasus fiktif mahasiswa bernama Toddi yang menguatkan hasil temuan tersebut. Para narasumber sepakat bahwa saat Toddi dalam kondisi bahagia, seperti setelah memenangkan lomba, membuka LinkedIn akan membangkitkan perasaan bangga dan bersyukur. Namun sebaliknya, saat menghadapi kegagalan, platform ini justru memicu perasaan frustrasi, iri, dan rendah diri. Ini menegaskan bahwa LinkedIn berfungsi sebagai “cermin emosional” yang memantulkan perasaan pengguna berdasarkan konteks psikologis mereka saat itu.

Apa Implikasi dari Penelitian Ini?

Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini memperluas cara kita memahami bagaimana media, khususnya LinkedIn, memengaruhi penggunanya. Selama ini, teori efek media sering hanya dilihat dari apa yang orang tahu atau lakukan setelah melihat konten. Tapi temuan ini menunjukkan bahwa media juga bisa memicu perasaan tertentu, seperti motivasi, cemas, atau merasa tertinggal. Dengan kata lain, emosi pengguna juga bagian penting dari efek media, apalagi di platform yang berisi pencapaian orang lain. Penelitian ini membantu memperkaya teori efek media agar lebih sesuai dengan kenyataan hidup digital masa kini.

Sedangkan, dari sisi praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan LinkedIn tidak hanya berdampak pada karier, tapi juga pada kondisi emosional penggunanya. Karena itu, penting bagi pengembang platform untuk menerapkan pendekatan empatik dengan mempertimbangkan bagaimana fitur-fitur seperti notifikasi pencapaian, jumlah koneksi, atau endorsement bisa memicu tekanan sosial. Pengembang perlu mulai merancang fitur yang mendorong fitur proses, bukan hanya hasil, dan memberi ruang bagi pengguna untuk merasa aman, nyaman, serta tidak terus-menerus terjebak dalam perbandingan sosial. Dengan begitu, platform profesional seperti LinkedIn tidak hanya mendorong pertumbuhan karier, tapi juga mendukung kesejahteraan mental penggunanya.

Apa yang bisa kita lakukan?

Berdasarkan temuan tersebut, berikut adalah sejumlah rekomendasi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk memaksimalkan manfaat LinkedIn sekaligus meminimalisir dampak emosional yang mungkin ditimbulkan.

- Untuk mahasiswa,gunakan LinkedIn secara bijak. Bangun koneksi, cari informasi kerja, dan bagikan proses belajarmu. Jangan terjebak di pencitraan semata atau merasa tertinggal hanya karena melihat pencapaian orang lain karena bisa jadi kamu sudah berkembang lebih jauh dari yang kamu sadari

- Untuk kampus dan institusi pendidikan,waktunya mengubah pendekatan.Selain mengajarkan cara penggunaan linkedin yang efektif dan sesuai konteks jurusan, institusi pendidikan juga harus aktif menjelaskan cara menjaga kesehatan mental dari penggunaan LinkedIn, terlebih terkait tekanan sosial digital yang ditimbulkannya.

- Untuk peneliti selanjutnya,studi lanjutan disarankan untuk melibatkan partisipan dari berbagai universitas di Indonesia baik negeri maupun swasta untuk menangkap spektrum pengalaman yang lebih luas. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan variasi latar belakang sosial-ekonomi guna memahami bagaimana faktor seperti akses terhadap teknologi, ekspektasi keluarga, atau tekanan finansial memengaruhi cara mahasiswa menggunakan LinkedIn, membangun kesan diri, serta mengelola tekanan sosial digital

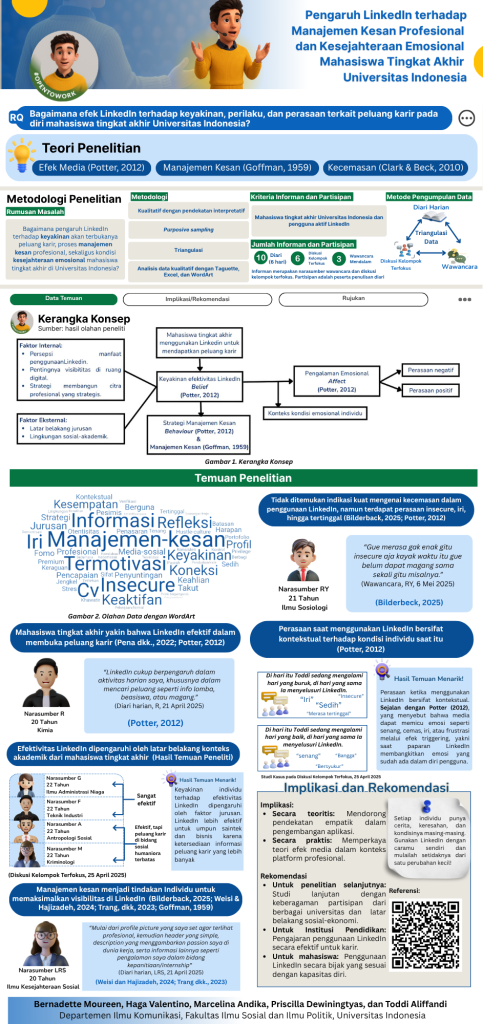

Infografis:

Ditulis oleh:

Bernadette Moureen Nathalia Indra (moureenindra@gmail.com); Haga Valentino (hagavalentino11@gmail.com); Marcelina Andika (marcelina.andika@gmail.com); Priscilla Dewiningtyas (priscilladewiningtyas@gmail.com); Toddi Aliffandi (toddialifandi@gmail.com)

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Daftar Pustaka:

Bilderback, S. (2025). Managing Gen Z anxiety and digital perfectionism on LinkedIn. Strategic HR Review. https://doi.org/10.1108/shr-01-2025-0006

Jabeen, F., Tandon, A., Sithipolvanichgul, J., Srivastava, S., & Dhir, A. (2023). Social media-induced fear of missing out (FOMO) and social media fatigue: The role of narcissism, comparison and disclosure. Journal of Business Research, 159, 113693. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113693

Jones, J. R., Colditz, J. B., Shensa, A., Sidani, J. E., Lin, L. Y., Terry, M. A., & Primack, B. A. (2016). Associations between internet-based professional social networking and emotional distress. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19(10), 601–608. https://doi.org/10.1089/cyber.2016.0134

Muhamad, N. (2023, September 22). Ada 24,9 juta pengguna LinkedIn di Indonesia, milenial mendominasi. Databoks Katadata. https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/bb6b1535cc311b3/ada-249-juta-pengguna-linkedin-di-indonesia-milenial-mendominasi

Neuman, W. L. (2013). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Pearson.

Potter, W. J. (2012). Media effects. SAGE Publications.

Scuderia, A. M. (2024, Oktober 14). Naik lagi! Ini jumlah pengguna LinkedIn Indonesia 2024. GoodStats. https://data.goodstats.id/statistic/naik-lagi-ini-jumlah-pengguna-linkedin-indonesia-2024-ntoEQ

Sun, Y., Fang, S., & Zhang, Z. (2021). Impression management strategies on enterprise social media platforms: An affordance perspective. International Journal of Information Management, 60, 102359. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102359

Trang, N. M., McKenna, B., Cai, W., & Morrison, A. M. (2023). I do not want to be perfect: Investigating Generation Z students’ personal brands on social media for job seeking. Information Technology & People, 37(2), 793–814. https://doi.org/10.1108/ITP-08-2022-0602