Abstrak

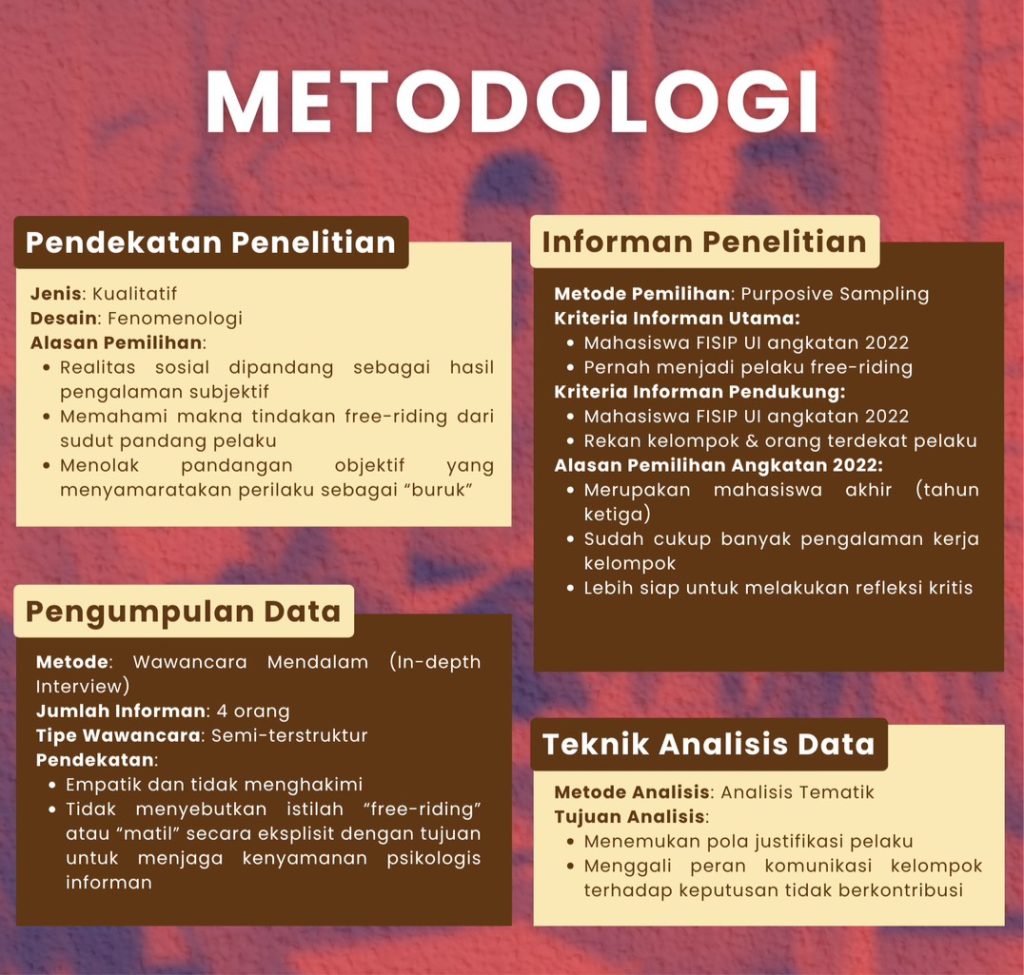

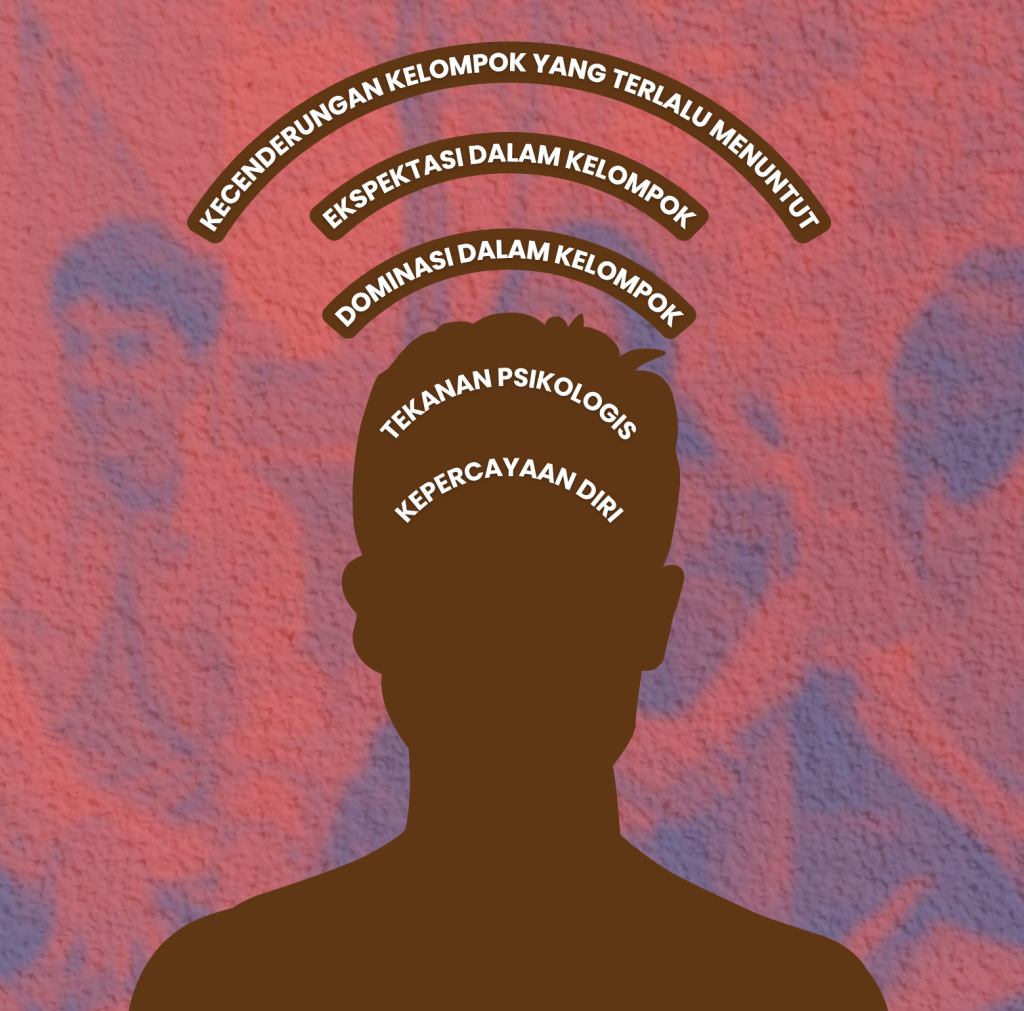

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pola komunikasi dalam kelompok mahasiswa mempengaruhi keputusan untuk melakukan free-riding dalam kerja kelompok akademik. Dengan pendekatan fenomenologi kualitatif, empat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) diwawancarai untuk menggali pengalaman dan pembenaran mereka. Mengacu pada Teori Group Achievement dan Teori Reasoned Action, temuan menunjukkan bahwa free-riding bukan sekadar persoalan tanggung jawab individu, melainkan fenomena konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh persepsi diri, ekspektasi kelompok, dan dinamika dominasi dalam kelompok. Kontribusi sering dinilai berdasarkan standar moral subjektif, bukan usaha aktual. Mahasiswa yang dilabeli free-rider kerap menyebut tekanan psikologis dan rendahnya kepercayaan diri sebagai penghambat partisipasi. Studi ini menawarkan perspektif komunikasi dalam memahami free-riding dan mendorong praktik akademik yang lebih inklusif dan empatik terhadap kompleksitas interpersonal dan konteks sosial kelompok.

Kata Kunci:free-riding, kerja kelompok, komunikasi mahasiswa, pendidikan tinggi, fenomenologi, Teori Reasoned Action, dinamika kelompok.

Pendahuluan

Kerja kelompok adalah salah satu metode pembelajaran yang digunakan di universitas untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang materi kuliah dan mengembangkan keterampilan sosial serta kemampuan bekerja dalam tim (Shimazoe dan Aldrich, 2010). Dalam lingkungan akademik, kerja kelompok tidak hanya membantu mahasiswa untuk memenuhi beban akademik, tetapi juga mempraktikkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan tanggung jawab pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Namun, efektivitas kerja kelompok bergantung pada partisipasi aktif setiap anggota. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan pembagian tugas yang adil mendorong hasil yang optimal dalam pengerjaan tugas kelompok.

Akan tetapi kenyataannya, kerja kelompok memiliki berbagai hambatan, salah satunya adalah fenomena free-riding. Free-riding mengacu pada

‘pola perilaku seorang individu yang bekerja dalam suatu kelompok, gagal memberikan kontribusi yang adil bagi usaha kelompok sebagaimana yang dipersepsikan oleh anggota kelompok’ (Aggarwal dan O’Brien, 2008).

Fenomena ini sering ditemukan dalam lingkup akademik, termasuk di FISIP UI yang menerapkan metode project-based learningsehingga mendorong mahasiswa untuk bekerja dalam kelompok.

Penelitian dari Shak (2016) menemukan bahwa perilaku free-riding dapat terjadi karena kurangnya komunikasi mengenai pembagian tanggung jawab antaranggota kelompok, sehingga menyebabkan free-riders memanfaatkan hal tersebut. Anggota kelompok lainnya juga seringkali merasa ragu untuk menegur free-riders karena menghindari konflik dan merusak hubungan. Selain itu, terdapat anggota kelompok yang mendominasi diskusi dan anggota lain cenderung pasif. Hal tersebut ditemukan oleh Sagayno dkk. (2023) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa free-ridingterjadi karena mahasiswa mengandalkan pemimpin kelompok, serta kurangnya kolaborasi di antara anggota kelompok.

Fenomena free-riding dapat dipahami lebih lanjut dengan mempertimbangkan bahwa produktivitas kelompok ditentukan oleh kontribusi dari setiap anggota kelompok (Sendjaja, 2014). Sehingga, jika terdapat anggota kelompok yang tidak berkontribusi secara maksimal, maka produktivitas kelompok akan terganggu. Dalam hal ini, peranan setiap anggota kelompok menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan kelompok. Dalam konteks komunikasi, keputusan seseorang untuk berpartisipasi aktif atau menghindari tanggung jawab dalam kerja kelompok dipengaruhi oleh berbagai hal, baik yang bersifat internal seperti sikap dan niat pribadi, maupun eksternal seperti norma sosial dan harapan dari anggota lain (Fishbein dan Ajzen, 1975). Pendekatan ini menjelaskan kecenderungan individu untuk terlibat atau tidak berkontribusi dalam dinamika kelompok.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan studi terkait free-ridingdengan meninjau fenomena ini dari perspektif komunikasi pada mahasiswa FISIP UI 2022. Melalui pendekatan ini, peneliti ingin memahami bagaimana pola komunikasi dalam kelompok dapat mendorong atau menghambat keputusan pelaku free-riding untuk tidak berkontribusi, serta menganalisis dampaknya terhadap tujuan dan dinamika kerja kelompok. Dengan demikian, dasar penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama Bagaimana pola komunikasi dalam kelompok mempengaruhi keputusan pelaku free-riding untuk tidak berkontribusi?

Kerangka Konsep

Banyak penelitian terdahulu yang relevan untuk menjadi acuan mendasar dalam penelitian kali ini, antara lain penelitian terkait topik free-ridingdalam lingkup akademik (Njie dkk., 2013), bagaimana fenomena tersebut berdampak pada mahasiswa (Shak, 2016), serta strategi yang digunakan untuk mengatasi fenomena free-riding(El Massah, 2017).Meskipun demikian, sebagian besar penelitian yang sudah ada cenderung menggunakan perspektif ilmu psikologi dalam mengkaji fenomena free-riding.Dengan menggunakan perspektif komunikasi, penelitian ini berusaha mengkaji pola komunikasi dalam fenomena free-ridingdan bagaimana hal tersebut berdampak pada pemaknaan praktik free-ridingdi diri pelaku serta anggota sekelompoknya.

Menurut Njie dkk. (2013), fenomena free-ridingdi kalangan mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai hal seperti perbedaan beban akademik dalam kelompok, pembentukan kelompok yang didasarkan pertemanan dan bukan kompetensi, ketergantungan pada pemimpin kelompok yang dianggap mampu menyelesaikan tugas serta pengawasan yang kurang dari pendidik. Pada penelitian lain, Khodakarami dkk. (2025) mengkaji free-riding di lingkungan akademis dan perguruan tinggi dalam konteks academic co-authorship. Penelitian ini menemukan bahwa faktor budaya, norma institusional, dan ketimpangan kekuasaan dalam akademisi berkontribusi terhadap maraknya fenomena ini. Terakhir, penelitian oleh Sagayno et al. (2023) menemukan bahwa dalam kerja kelompok terdapat banyak mahasiswa yang cenderung mengandalkan pemimpin kelompok untuk menyelesaikan tugas, sehingga asumsi bahwa struktur, ketimpangan kekuasaan, dan faktor budaya semakin diperkuat.

Dengan menggunakan perspektif komunikasi, penelitian ini mengacu pada teori Group Achievement yang dikemukakan oleh Stogdill (1959) yang membagi proses kelompok ke dalam dua variabel utama: input dan output. Variabel input menjelaskan tentang berbagai aspek yang saling berkaitan satu sama lain dan dimediasi dalam kelompok akan mempengaruhi variabel output atau capaian dari kelompok tersebut. Berbagai variabel dan dinamika dalam kelompok seperti interaksi, performa, struktur formal, produktivitas, dan nilai moral dapat mempengaruhi capaian akhir kelompok tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian terkait fenomena free-riding yang menunjukkan bahwa faktor interaksi, performa, struktur dan peran (variabel input) akan mempengaruhi faktor produktivitas, moral, dan kesatuan anggota kelompok yang merupakan variabel output.

Penelitian ini juga mendasarkan argumennya pada teori Reasoned Action yang menjelaskan bagaimana intensi serta perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif (Littlejohn, 2009). Seseorang berperilaku sesuai dengan intensi yang mereka miliki dan dipengaruhi oleh dua faktor tersebut (Fishbein & Ajzen, 1975) sehingga free-riding dapat dijelaskan sebagai perilaku rasional berdasarkan sikap seseorang dan bagaimana mereka melihat usaha minim sebagai sesuatu yang dapat diterima dalam lingkup tugas kelompoknya. Reasoned Action Theory dapat menjelaskan bagaimana perilaku free-riding dihasilkan dari faktor internal dan eksternal sehingga mengeluarkan usaha seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal.

Meskipun teori Reasoned Action berakar pada paradigma positivistik, penggunaannya dalam penelitian ini tetap relevan untuk pendekatan konstruktivisme. Hal ini memungkinkan peneliti melihat bagaimana interaksi sosial dan norma membentuk makna dan dorongan bagi individu untuk melakukan free-riding, serta bagaimana perilaku ini dapat terinternalisasi dan dianggap normal dalam dinamika kelompok akademik.

Metodologi

Hasil Temuan

Berdasarkan temuan yang diperoleh, fenomena free-riding dalam kerja kelompok akademik tidak hanya sebatas mengenai perilaku individu yang gagal memberikan kontribusi adil bagi usaha kelompok. Di lingkup perkuliahan FISIP UI, seseorang yang telah berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan tugas yang dibebankan tetap berpotensi untuk dikategorikan sebagai free-riderapabila hasil yang diberikan tidak sesuai dengan ekspektasi kelompok. Hal tersebut menjadikan pemberian label matil atau free-ridingdi lingkup perkuliahan FISIP UI sebagai suatu fenomena yang kompleks.

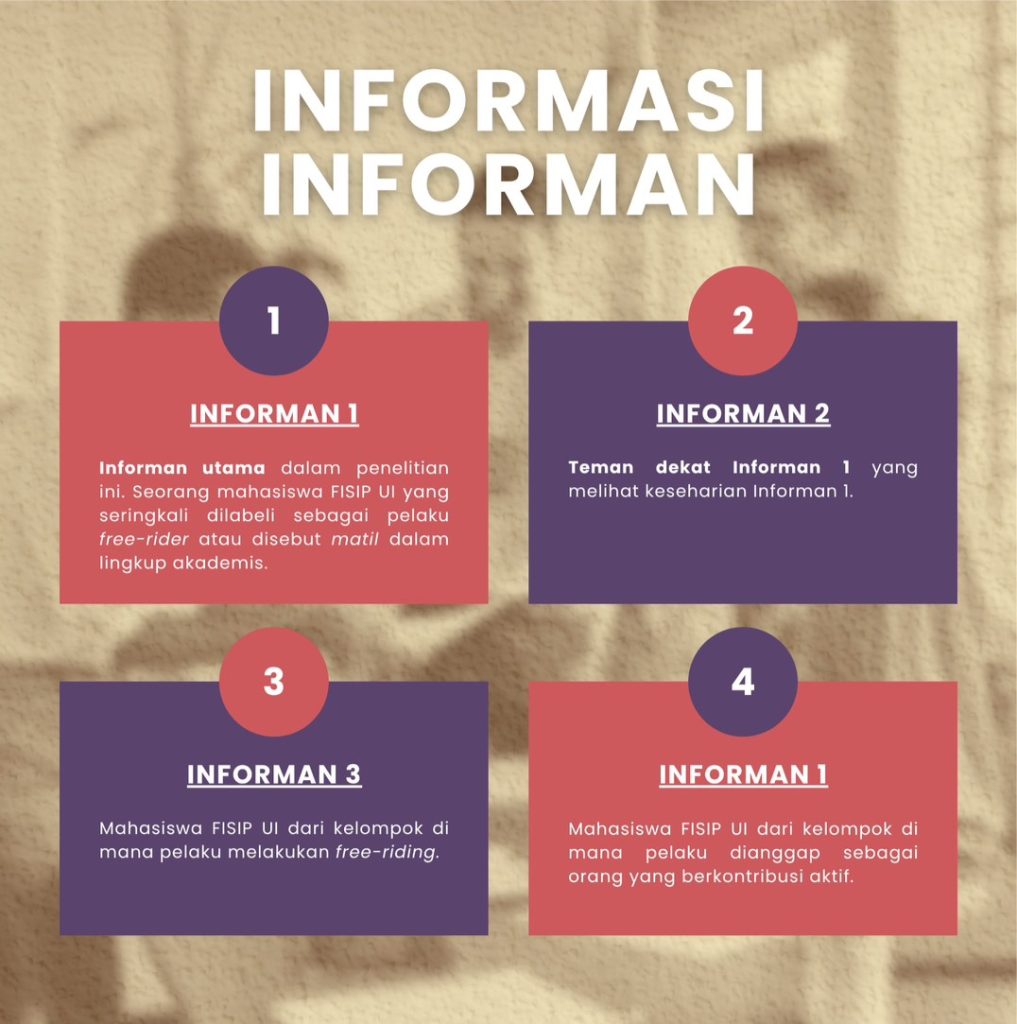

- Informan

- Persepsi Pelaku Free-rider

Persepsi Mengenai Tugas Kelompok

Bagi seseorang yang dikategorikan sebagai free-rider di lingkungan FISIP UI, kerja kelompok diartikan sebagai hal yang esensial untuk dilakukan karena kesadaran dirinya sendiri.

Baginya pengerjaan tugas kelompok dilakukan berdasarkan beban moral dan tanggung jawab yang didapatkan dari pembagian tugas sudah disepakati.

Persepsi Mengenai Diri Sendiri

Informan 1 seringkali menunjukkan keraguan dalam kemampuan yang dimiliki, khususnya ketika berada dalam kelompok yang didominasi oleh individu-individu yang dianggap lebih kompeten. Kekhawatiran akan penilaian negatif dari anggota kelompok membuat Informan 1 memilih diam atau hanya menjalankan tugas teknis yang sederhana, tanpa berani menyuarakan ide atau mengambil inisiatif. Dalam pengakuannya, Informan 1 seringkali menyebut bahwa rasa takut “ide gue salah” atau “udah kepikiran orang duluan” mendorongnya untuk menahan diri.

Pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap kemampuan diri sendiri menunjukkan adanya beban psikologis yang dialami mahasiswa dalam konteks project-based learning mendorong mahasiswa untuk bekerja dalam kelompok dan berpikir secara kreatif.

Persepsi Mengenai Anggota Kelompok Lainnya

Informan 1 juga menyatakan persepsinya terhadap anggota kelompok lainnya yang memiliki kemampuan lebih sehingga membuat Informan 1 menahan diri dan enggan berkontribusi lebih lanjut hingga Informan 1 diminta. Informan 1 juga enggan menjadi dominan dalam kelompok seperti pernyataannya “Gue kadang juga nggak pede buat jadi yang dominan di kelompok.” sehingga membiarkan anggota lainnya yang berinisiatif dan mendominasi dalam kelompok.

- Persepsi Anggota Kelompok Lainnya

Dalam lingkup FISIP UI, tidak cukup bagi seseorang jika hanya mengerjakan beban kerjanya sendiri saja. Setiap anggota kelompok juga diperlukan untuk dapat berkontribusi terhadap ide-ide dalam pengerjaan tugas, melihat bentuk penugasan di FISIP UI yang mengharuskan setiap orang untuk menghadirkan kebaruan dan ide kreatif. Jika seseorang tidak aktif berdiskusi dan memberikan ide, anggota kelompok berkemungkinan untuk melabeli orang tersebut dengan label matilberdasarkan penilaian moral subjektif mereka.

Pelabelan ‘matil’ yang diberikan didasari oleh penilaian subjektif dari persepsi masing-masing individu, di mana kontribusi seseorang dinilai bukan berdasarkan seberapa besar usaha yang dia berikan, tetapi berdasarkan bagaimana anggota kelompok menilai kontribusi tersebut. Usaha yang diberikan oleh seseorang dalam pengerjaan tugas kelompok dapat dianggap sebagai sebuah kontribusi aktif oleh anggota kelompok, namun dapat dianggap sebagai seorang free-rideroleh anggota kelompok lain yang mengekspektasikan kontribusi lebih dari dirinya.

- Dominasi Anggota Kelompok Lainnya

Anggota lain dalam kelompok yang mendominasi kerja kelompok juga berkontribusi dalam perilaku free-riding. Anggota kelompok yang dominan cenderung mengambil beban kerja yang lebih dan kurang terbuka terhadap masukan anggota kelompok yang lain. Hal tersebut kemudian membuat Informan 1 merasa terhambat untuk memberikan kontribusi lebih.

Diskusi

Fenomena free-riding dalam lingkup akademik masih sering ditemukan, termasuk dalam lingkungan FISIP UI. Banyaknya metode pembelajaran dalam bentuk kelompok yang diterapkan FISIP UI membuka peluang bagi mahasiswa untuk melakukan free-riding. Penelitian ini mengkaji fenomena free-riding melalui lensa ilmu komunikasi danberusaha melihat esensi fenomena free-riding dalam kerja kelompok di lingkungan akademik. Argumen pada penelitian ini didasarkan pada teori Reasoned Action serta teori Group Achievement untuk melihat bagaimana seseorang yang sering dilabeli sebagai pelaku free-rider atau matilmelihat dan menilai kerja kelompok dalam pembelajaran akademik. Penelitian ini menemukan bahwa pada dasarnya pelabelan free-ridingatau matiltidak dapat dipahami secara hitam-putih sebagai kegagalan individu dalam berkontribusi, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial dan interaksi kelompok yang kompleks.

Temuan ini memperluas pemahaman mengenai free-riding yang sebelumnya lebih banyak dibahas dalam perspektif psikologi perilaku (Njie dkk., 2013; Shak, 2016; El Massah, 2017), dengan menambahkan dimensi komunikasi dan persepsi kelompok. Penelitian ini memperkuat teori Group Achievement (Stogdill, 1959), terutama pada kategori input dalam bentuk struktur peran, interaksi kelompok, dan moral, yang berdampak pada performa dan hasil akhir kelompok. Sebagai contoh, meskipun Informan 1 mengaku menyelesaikan tugas sesuai dengan kesepakatan, kontribusinya tetap dinilai tidak cukup karena dianggap pasif secara ide dan diskusi oleh anggota kelompok lain. Meskipun demikian, penilaian ini masih cenderung subjektif dan bergantung pada ekspektasi kelompok terhadap hasil dari tugas yang diselesaikan. Pada kelompok dengan anggota yang tidak memiliki ekspektasi lebih terhadap kontribusi masing-masing anggota, Informan 1 tidak dinilai sebagai seseorang yang melakukan free-riding. Perbedaan penilaian pada kedua kelompok ini menunjukan bahwa pelabelan free-riding pada seorang individu sangat bergantung pada moral yang berlaku pada kelompok tersebut.

Lebih lanjut, penilaian akan kontribusi anggota kelompok yang cenderung subjektif dalam konteks ini dapat dijelaskan menggunakan teori Reasoned Action (Fishbein & Ajzen, 1975) untuk mengkaji bagaimana pelaku free-riding membenarkan tindakannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Informan 1, kurangnya kontribusi yang dilakukan seringkali disebabkan oleh tekanan psikologis dan rendahnya kepercayaan diri, bukan karena niat untuk menghindari tanggung jawab. Tidak hanya persepsi terhadap diri sendiri, persepsi seseorang terhadap ekspektasi yang tinggi dari anggota kelompok juga mempunyai andil dalam kurangnya kontribusi ini. Dalam konteks lingkup akademik FISIP UI di mana budaya kompetitif dan ekspektasi ide kreatif dalam kelompok cenderung tinggi, norma subjektif menekan intensi pelaku untuk tetap bersikap pasif sehingga seringkali dianggap sebagai tindakan free-riding. Hal ini menjadi temuan baru dalam diskursus fenomena free-ridingdi mana perilaku ini mungkin terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan, melainkan sebagai bentuk internalisasi norma subjektif kelompok yang menimbulkan kecemasan dan menghambat partisipasi aktif.

Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini menentang pemahaman konvensional bahwa free-riding semata-mata hasil dari kemalasan atau kurangnya rasa tanggung jawab. Sebaliknya, temuan ini menjelaskan lebih lanjut bahwa perilaku tersebut juga merupakan hasil dari interaksi sosial, dominasi dalam kelompok, serta proses internalisasi norma yang dialami oleh individu. Hal ini sejalan dengan temuan Khodakarami dkk. (2025) dan Sagayno et al. (2023) yang menunjukkan bahwa struktur, norma budaya, dan ketimpangan dalam dinamika kelompok berkontribusi pada maraknya fenomena free-riding, namun dengan penekanan baru pada makna interpersonal dan interpretasi dari dalam diri pelaku.

Terdapat pula perbedaan menarik dari penelitian sebelumnya yang melihat pelabelan free-riding secara lebih objektif berdasarkan hasil kontribusi. Dalam konteks FISIP UI, ditemukan bahwa pelabelan ini ternyata sangat subjektif dan bergantung pada ekspektasi performa dari anggota lain. Temuan ini memberikan perspektif baru dalam menjelaskan perilaku free-riding, dengan melihat dinamika relasional dan ekspektasi dalam kelompok sebagai dasar dari pelabelan yang terjadi.

Penelitian ini juga mengangkat isu-isu penting yang perlu diselesaikan, seperti kecenderungan kelompok yang terlalu menuntut kontribusi kreatif dan verbal sebagai indikator utama kontribusi aktif. Selain itu, adanya anggota kelompok yang dominan dan mengambil alih tugas tanpa membuka ruang diskusi turut memperkuat pola ketimpangan yang kemudian mendorong anggota lain (seperti Informan 1) merasa tidak cukup mampu atau enggan menyuarakan ide.

Kesimpulan

Fenomena free-riding dalam kerja kelompok di lingkup akademik, khususnya FISIP UI, bukan merupakan suatu fenomena yang hanya dapat dipahami dari sisi perilaku individu. Fenomena ini merupakan hasil dari dinamika komunikasi, norma subjektif kelompok, dan dorongan psikologis yang saling terkait. Oleh karena itu, dalam memahami fenomena free-riding diperlukan pendekatan yang lebih empatik dan reflektif dalam menilai kontribusi individu dalam kelompok. Penelitian ini membuka ruang untuk pengembangan kebijakan akademik yang lebih inklusif dan reflektif terhadap peran, beban kerja, serta dinamika interpersonal dalam kerja kelompok.

Penelitian ini memperluas pelabelan free-riding dari sekadar perilaku yang lepas dari tanggung jawab kerja kelompok, namun dipengaruhi oleh berbagai dinamika dan norma kelompok. Namun, penelitian ini tidak lepas dari berbagai batasannya. Penelitian ini sangat subjektif dan memiliki lingkup yang terbatas. Keunikan budaya dan konteks akademik FISIP UI mempengaruhi pengalaman terhadap perilaku free-riding yang mungkin tidak merefleksikan dinamika dalam lingkungan lain.

Argumen yang didasarkan oleh teori Reasoned Action dan Group Achievement memperkaya studi mengenai free-riding melalui lensa ilmu komunikasi. Alih-alih melihat perilaku free-riding sebagai kekurangan absolut, penelitian ini membingkai free-riding sebagai fenomena konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh dinamika komunikasi, norma subjektif, dan dorongan psikologis. Penelitian berikutnya dapat diperluas ke dalam konteks budaya yang berbeda untuk melihat apakah persepsi tentang free-riding berbeda berdasarkan norma akademis lainnya.

Referensi

Aggarwal, P., & O’Brien, C. L. (2008). Social loafing on group projects: Structural antecedents and effect on student satisfaction. Journal of Marketing Education, 30(3), 255–264.https://doi.org/10.1177/0273475308322283

El Massah, S. S. (2018). Addressing Free Riders in Collaborative Group Work: The Use of Mobile Application in Higher Education. International Journal of Educational Management, 32(7), 1223-1244. https://doi.org/10.1108/IJEM-01-2017-0012

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Addison-Wesley.

Khodakarmi, M., MohammadRezaei, F., Sarlak, A., Garg, M., & Razaee, Z. (2025). Free-riding in academic co-authorship: The marginalization of research students. Research Policy, 54(2). https://doi.org/10.1016/j.respol.2024.105165

Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). Encyclopedia of Communication Theory. SAGE Publications.

Njie, Baboucarr & Asimiran, Soaib & Basri, Ramli. (2013). An Exploratory Study of the Free Riding Debacle in a Malaysian University: Students’ Perspectives. The Asia-Pacific Education Researcher. 22.https://doi.org/10.1007/s40299-012-0029-x.

Sagayno, J., Sumicad, R., Geraldizo-Pabriga, M. G., Gabunada, N. P., Tañola, V., & De Vera, J. P. (2023). Influences of Online Learning on Social Loafing. British Journal of Teacher Education and Pedagogy, 2(3), 18-34.

Sendjaja, S. D. (2014). Pengantar Ilmu Komunikasi. In Komunikasi: Signifikansi, Konsep, dan Sejarah (pp. 1-41). Universitas Terbuka.

Shak, P. (2016). Taken for a ride: Students’ coping strategies for free-riding in group work. Social Sciences & Humanities, 24(1), 401-414.

Shimazoe, J., & Aldrich, H. (2010). Group Work Can Be Gratifying: Understanding & Overcoming Resistance to Cooperative Learning. College Teaching, 58(2), 52–57.https://doi.org/10.1080/87567550903418594

Stogdill, R. M. (1959). Individual behavior and group achievement: A theory; the experimental evidence. Oxford Univer. Press.